Manchmal tauchen Geschichten auf. Einfach so. Unverhofft. Wie zufällige Begegnungen auf der Straße, von denen die meisten durchaus erfreulich sind – manche erhellen den Tag und manche den Moment. Ihnen allen gemein ist aber die Flüchtigkeit, das Ungeplante und die Überraschung.

Selten bleibt aber so eine Begegnung weit über den Tag hinaus. Doch es gibt sie – jene die bleiben. Für eine ganze Weile. Vielleicht sogar für ein Leben.

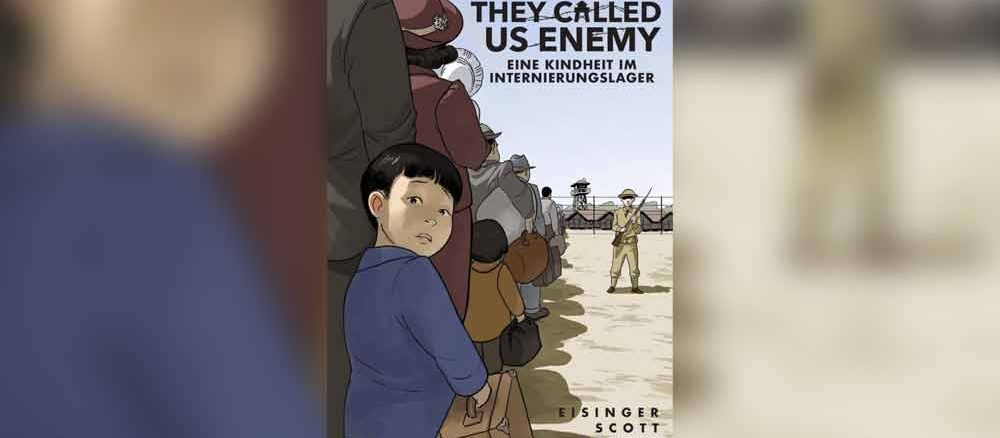

„They called us enemy“ war für mich eine solche Begegnung. Mehr oder minder zufällig. Ein Comic, das George Takei geschrieben hat? Warum nicht! Kann man mal lesen.

Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und sich auch nur ein wenig für Menschenrechte und Gleichstellung interessiert, wird an Herrn Takeis Tweets, Postings und Kommentaren mit ihrem unverwechselbarem Charme und Humor nicht vorbeigekommen. Ganz zu schweigen davon, dass Takei mit Lt. Hikaru Sulu eine Legende im Star Trek Universum verkörperte und so schon einen Heldenplatz in meinem Herzen sicher hat.

Gut … also viele Schauspieler*innen schreiben. Viele dieser Werke lesen sich auch ganz angenehm runter. Falsch machen kann man da nicht viel. Doch schnell wurde mir klar, dass dieser Comic viel mehr war als nur eine autobiografische Episode unter vielen.

Er behandelt einen US-amerikanischen Zeitabschnitt, der zumindest in meinem Allgemeinwissen bisher noch keinen Anker gefunden hatte. Selbstverständlich ist mir Pearl Harbor ein Begriff, wem nicht? Doch was der japanische Angriff für mehr als 100.000 japanstämmiger US-Bürger*innen bedeutete, habe ich erst mit dieser Lektüre erfahren.

Der Hauptstrang der Geschichte spielt in Takeis eigener Kindheit, einfühlsam aus eben jener kindlichen Perspektive geschrieben: Der kleine George und sein jüngerer Bruder Henry erleben die Verfrachtung ihrer Familie in ein Konzentrationslager so, wie eben nur Kinder die große Welt, die sich ihrer Einflussnahme entzieht, wahrnehmen. Fragen begleiten die Abläufe, und Unverständnis weicht dem Spiel. So werden die Pfade, die das menschliche Misstrauen beschreitet, uns durch hilflose Augen erzählt. Augen, die nur beobachten können und dabei versuchen, einen Sinn in allem zu sehen.

Die Perspektiven wechseln aber im Verlauf der Geschichte. Sie oszillieren zwischen dem George Takei der Gegenwart mit der Lebenserfahrung seines Alters, dem rebellischen jungen Mann, der in seinem Tatendrang die damaligen Handlungen seines Vaters nicht nachvollziehen mochte, und dem erwähnten Kind, das stellvertretend für so viele Schicksale steht, damals wie heute.

Es ist erstaunlich mit wieviel positivem Engagement Takei trotz solch Grausamkeiten, die Menschen ihren Nächsten antun, noch immer vehement die USA und ihr politisches System verteidigt und es nicht auslässt, jenes hoffnungsvolle Leuchten auch in diese Erzählung zu weben. Und er wird nicht müde zu erklären, dass jeder einzelne in dieser Gesellschaft Verantwortung trägt und in der Demokratie Einfluss nehmen kann und sollte.

Die sensible Herangehensweise an das Thema findet sich auch und nicht zuletzt in Harmony Beckers Illustration wieder. Jeder Strich sitzt. Und die Entscheidung, das Ganze in einem Manga-Stil zu zeichnen fühlt sich durch und durch richtig an. Emotionen sind nunmal im Manga präsenter, deutlicher. Sie können mehr herausgearbeitet werden als in den meisten „westlichen“ Stilen. Trauer, Freude, Hilflosigkeit, Wut und Hoffnung … alles ist da und wird doch niemals grotesk. „They called us enemy“ zeigt die Wahrheit als Emotion, als Erinnerungen und als Mahnung.

Ich bin mir sicher, dass ich dieses Werk noch oft hervorholen werde. … und manchmal frage ich mich, ob ein Buch vielleicht auch von seinem Leser denkt: „Danke für die gute Zeit. Hoffentlich sehen wir uns wieder.“